随着数字支付与电商服务的普及,自动发卡平台的安全性问题日益凸显,是否接入人脸识别系统成为行业争议焦点:该技术能有效遏制盗刷、虚假注册等风险,符合金融级身份核验趋势;用户隐私顾虑与误识率问题仍需突破,当前行业存在两大误区——或过度依赖单一生物识别,或完全回避技术升级,实际应用中,建议采用"人脸识别+活体检测+行为分析"的多维方案,并严格遵循最小必要原则,随着3D结构光与联邦学习技术的发展,平衡安全与体验的智能风控体系或将成为行业标配。(148字)

行业趋势:为什么人脸识别成为热议焦点?

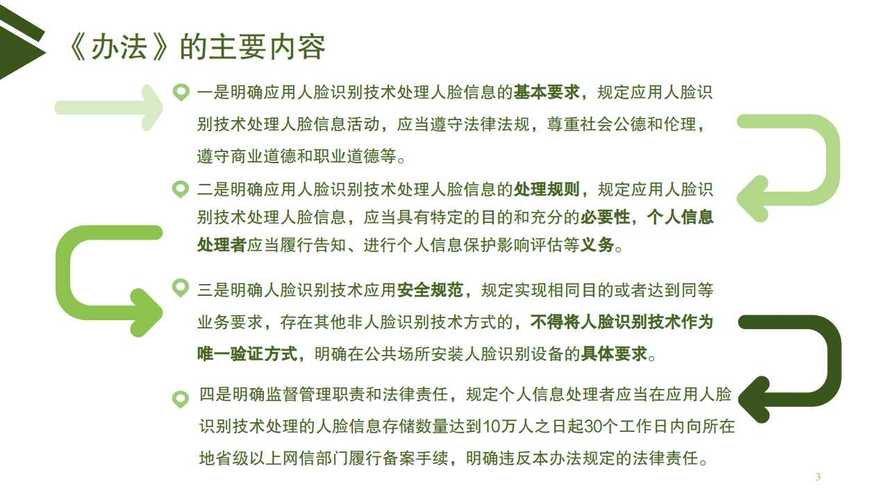

政策与合规要求

近年来,全球范围内对网络交易安全的监管日益严格,中国的《个人信息保护法》《网络安全法》要求企业在处理敏感信息时需遵循“最小必要”原则,而金融类交易(如预付卡、虚拟货币)通常需进行实名认证,人脸识别作为一种高安全性的生物识别技术,正逐渐成为合规的重要手段。

黑产攻击的升级

自动发卡平台常成为黑客攻击的目标,

- 批量注册:通过脚本自动生成账号薅羊毛。

- 盗刷交易:利用盗取的支付信息购买虚拟商品。

- 身份冒用:伪造他人信息进行欺诈。

传统验证方式(如短信验证码、邮箱验证)已难以应对,而人脸识别可有效拦截非真人操作。

用户体验与效率的平衡

尽管人脸识别增加了验证步骤,但成熟的AI技术已能实现秒级识别,对于高价值交易(如大额点卡、企业API密钥发放),用户通常更愿意接受严格验证以换取安全性。

常见误区:人脸识别并非“万能钥匙”

尽管人脸识别技术优势明显,但盲目接入可能导致以下问题:

误区1:人脸识别能100%防作弊

现实:技术本身存在漏洞,

- 照片/视频攻击:低端系统可能被静态照片或Deepfake视频欺骗。

- 活体检测失效:部分平台依赖简单的“眨眼、摇头”指令,仍可能被破解。

建议:选择支持多模态验证(如人脸+声纹+行为分析)的解决方案。

误区2:所有业务场景都需要人脸识别

现实:过度使用会降低转化率。

- 低单价商品:用户可能因繁琐验证放弃购买1元优惠券。

- 老客户复购:对已实名用户重复验证可能引发反感。

建议:采用动态风控策略, - 高风险交易(如单笔>500元)强制人脸识别。

- 低风险交易仅需短信验证。

误区3:忽略隐私与法律风险

现实:人脸数据属于敏感个人信息,违规收集可能面临重罚。

- 欧盟GDPR要求明确告知用户数据用途。

- 中国法律要求存储人脸信息时需脱敏处理。

建议: - 选择符合ISO 27001认证的第三方服务商。

- 提供“隐私协议”弹窗,允许用户选择替代验证方式。

应用方法:如何科学接入人脸识别?

明确业务需求

- 高频小额交易(如游戏点卡):可简化验证流程,仅在异常行为(如异地登录)时触发人脸识别。

- 低频高价值交易(如企业软件授权):建议全程强制人脸+短信双重验证。

选择合适的技术方案

| 方案类型 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 自研算法 | 数据自主可控 | 研发成本高,需持续优化 |

| 第三方SDK(如阿里云、腾讯云) | 快速部署,高精度 | 依赖外部服务,可能存在延迟 |

| 混合验证(人脸+OCR+活体) | 防伪能力强 | 用户体验稍复杂 |

优化用户体验

- 无感验证:在用户支付环节静默调用人脸库比对(需提前授权)。

- 失败备选方案:当人脸识别失败时,提供短信/邮箱验证码作为备选。

持续监控与迭代

- A/B测试:对比接入人脸识别前后的转化率、投诉率变化。

- 黑产对抗:定期更新活体检测模型,防范新型攻击手段。

未来展望:人脸识别的演进方向

- 边缘计算:通过本地设备(如手机)完成识别,减少数据上传风险。

- 匿名化技术:如联邦学习,实现验证功能但不存储原始人脸数据。

- 多模态融合:结合指纹、声纹、行为特征(如鼠标轨迹)提升安全性。

自动发卡平台是否接入人脸识别系统,需综合考量业务场景、成本、合规性及用户体验,对于高欺诈风险的领域,合理引入人脸识别能显著提升安全性;但对低频或低单价业务,过度验证可能适得其反,关键在于找到平衡点,通过技术手段与运营策略的结合,实现安全与效率的双赢。

延伸思考:如果你的平台正在评估人脸识别,不妨先从小范围试点开始,收集数据后再决定是否全面推广。

本文链接:http://103.217.202.185/news/4077.html