** ,近年来,支付平台频繁因用户账户封禁问题引发争议,被质疑存在“黑箱操作”,许多用户反映,账户突然被冻结或限制交易,却未收到明确解释,申诉过程也缺乏透明度,平台通常以“风险控制”或“违反协议”为由回应,但具体标准模糊,导致用户不满,业内人士指出,部分封禁可能与反洗钱、风控系统误判有关,但人工审核不足加剧了矛盾,专家建议,平台应优化通知机制,提供更清晰的违规说明及申诉渠道,平衡安全性与用户体验,避免“一刀切”治理损害公信力,这一争议也折射出数字时代平台权力与用户权益的博弈。 ,(字数:约160字)

当你的支付账户突然被冻结

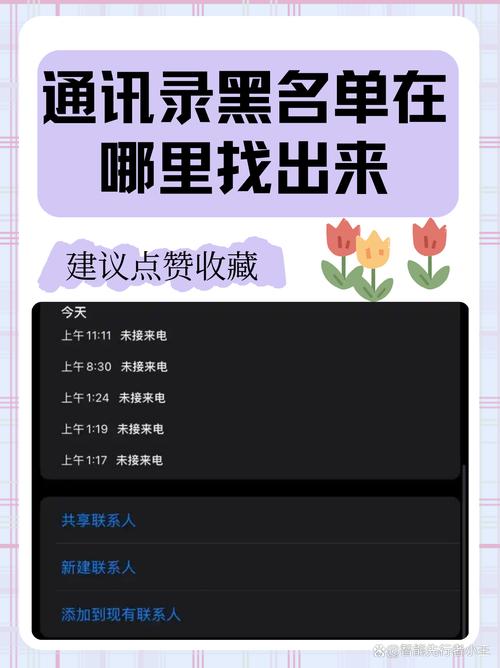

想象一下,某天你正准备用支付宝或微信支付结账,却突然发现账户被冻结,提示"因违反平台规则,您的账户已被限制使用",没有提前通知,没有详细解释,甚至申诉渠道形同虚设——这种经历让无数用户愤怒却又无可奈何。

支付平台的"黑名单"机制,本意是打击欺诈、洗钱等违法行为,但在实际操作中,却频频引发争议:封禁标准不透明、申诉流程繁琐、误伤率居高不下,用户质疑:这究竟是维护金融安全,还是平台滥用权力的"黑箱操作"?

黑名单管理:必要的风控,还是"懒政"?

黑名单的初衷:打击犯罪,保障安全

支付平台的黑名单制度并非无的放矢,随着移动支付的普及,信用卡盗刷、电信诈骗、非法集资等犯罪活动也借机滋生。

- 2023年公安部数据:全国支付类诈骗案件同比增长23%,涉案金额超百亿。

- 某支付平台年报:其风控系统全年拦截可疑交易超10亿笔,封禁高风险账户数百万个。

从监管角度看,黑名单是支付机构履行反洗钱(AML)和反欺诈(KYC)义务的重要手段。

但问题来了:谁在决定"谁该进黑名单"?

尽管黑名单的设立合情合理,但执行层面的争议却愈演愈烈:

- 标准模糊:平台通常以"违反用户协议"为由封禁账户,但具体哪些行为违规?用户往往一头雾水。

- 算法误判:某用户因频繁给亲友转账被判定为"异常交易";某商家因单日收款过高触发风控——这些"误伤"案例屡见不鲜。

- 申诉困难:许多用户反映,申诉后得到的回复是模板化的"经核查,您的账户存在风险",却无具体解释。

争议焦点:平台是否在利用"风控"之名,行"一刀切"之实?

黑名单背后的商业逻辑:风控or利益博弈?

支付平台的"两难":安全vs用户体验

支付机构面临双重压力:

- 监管压力:央行、银保监会要求严格合规,一旦出现大规模风险事件,平台可能面临巨额罚款甚至吊销牌照。

- 用户压力:误封账户会导致用户流失,影响品牌声誉。

但现实是,平台往往选择"宁可错杀,不可放过"——因为对它们来说,合规风险远大于误封几个用户带来的负面影响。

黑名单是否被滥用?

有业内人士透露,某些支付平台的封禁逻辑可能涉及商业利益:

- "竞品关联封禁":某用户若频繁使用竞品支付(如支付宝用户频繁用微信支付),可能被算法标记为"可疑"。

- "大商户博弈":部分平台被指借风控之名,逼迫商家接受更高费率或独家合作。

案例:2022年,某电商卖家因同时使用多个支付工具收款,账户突然被冻结,平台要求其签署"独家协议"后才解封。

用户数据隐私:黑名单如何共享?

更令人担忧的是,黑名单数据是否被跨平台共享?

- 部分支付机构会与银行、征信机构互通高风险用户信息,但数据共享的边界模糊,可能存在隐私泄露风险。

- 欧盟GDPR要求企业必须告知用户被列入黑名单的理由,但国内尚无类似明确规定。

用户如何应对?法律与市场的博弈

法律维权:胜算几何?

理论上,用户可通过以下途径维权:

- 向央行投诉:根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,支付机构需提供清晰的违规说明。

- 民事诉讼:若因误封造成经济损失(如商家无法收款),可起诉平台索赔。

但现实中,举证难度大、维权成本高,普通用户往往选择放弃。

市场倒逼改革:用户用脚投票

随着数字人民币、跨境支付等新选项出现,部分用户开始"逃离"传统支付平台。

- 加密货币支付:部分外贸商家转向USDT等稳定币,以规避传统支付风控。

- 去中心化金融(DeFi):虽然风险更高,但"无黑名单"的特性吸引了一批反感中心化封禁的用户。

未来趋势:透明化or更严厉?

可能的改进方向包括:

- 更清晰的风控规则:平台应公示哪些行为会导致封禁,而非让用户"猜谜"。

- 分级管理:区分"高风险"和"低风险"账户,避免"一刀切"冻结。

- 第三方仲裁机制:引入独立机构复核争议封禁,而非由平台单方面裁决。

黑名单不该是"黑洞"

支付平台的黑名单管理,本质是安全与便利的权衡,但当规则不透明、申诉无门时,用户只会感到被"数字霸权"碾压。

真正的风控,不应是让普通用户战战兢兢,而是让作恶者无处遁形,否则,"黑名单"终将沦为另一种形式的"黑箱操作"。

你的支付账户,是否也曾"莫名躺枪"?欢迎留言讨论。

本文链接:http://103.217.202.185/news/4425.html